ヘルツ(Hz)とは?音の“高さ”を理解するための基礎知識

聴力検査やオージオグラムの説明で必ず出てくる「Hz(ヘルツ)」。

耳の聞こえを理解するうえで欠かせない概念ですが、「音の大きさ(dB)はなんとなく分かるけれど、ヘルツって何?」という方は多いものです。

この記事では、ヘルツの基本から、ヒトの聞こえにとって重要な周波数帯、そしてスピーチバナナとの関係までを、専門的な視点で整理します。

- ヘルツ(Hz)は音の“高さ”を示す単位で、1秒間の振動回数を表す

- 数値が小さいほど低音、大きいほど高音になる

- 聴力検査では主に250〜4000Hzを測定し、どの高さの音が聞こえにくいかを詳細に把握する

- 会話音は500〜4000Hzに集中し、この周波数帯をどれだけ聞き取れるかが言語発達において不可欠

難聴の基本的な仕組みを先に知りたい方は、こちらも記事も参考になります。

ヘルツ(Hz)とは?

ヘルツ(Hz)とは、音が1秒間に何回振動しているかを表す“周波数”の単位です。

振動回数が多いほど音は高く、少ないほど低く聞こえます。

- 250Hz … 太鼓のような低い音

- 1000Hz … 会話の中心

- 4000Hz以上 … サ行など明瞭度に関わる高い音

ヒトが感じ取れるのは 約20〜20,000Hz の範囲。

ただし、言葉の理解に必要なのはその一部だけです。

音の高さ(Hz)とあわせて、音の大きさ(dB)について理解しておくと、聴力検査の見方がより分かりやすくなります。

音の大きさ(dB)について、詳しくはこちらの記事を参照してください。

聴力検査ではなぜヘルツを見るの?

聴力検査では、音の大きさ(dB)だけでなく、音の高さ(Hz)ごとの聞こえ方を確認することが重要です。

それは、聞こえにくさは高さによって異なることが多いためです。

- 低音は聞こえるのに高音だけ弱い

- 高音は聞こえるのに低音が落ちている

など、周波数ごとに特徴が違います。

会話音が多く分布する帯域

ヒトの会話は 500〜4000Hz に集中しており、この帯域が落ちると意味の理解に影響します。

赤ちゃんや子どもの“聞こえのサイン”については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

難聴の種類との関係

- 感音難聴 → 高音(2000〜4000Hz)が落ちやすい

- 伝音難聴 → 低音域が弱くなりやすい

そのため、検査では125〜8000Hzの幅を測り、どの高さが弱いかを可視化します。

周波数をイメージしやすくするために

聞き取れる高さの範囲は、生き物によって大きく異なります。

- 人間:約20〜20,000Hz

- 犬:〜40,000Hz

- 猫:〜60,000Hz

- イルカ:100,000Hz以上で会話

- コウモリ:100,000〜150,000Hzの超音波で定位

この違いを見ると、音の“高さ”には大きな個性があることが理解しやすくなります。

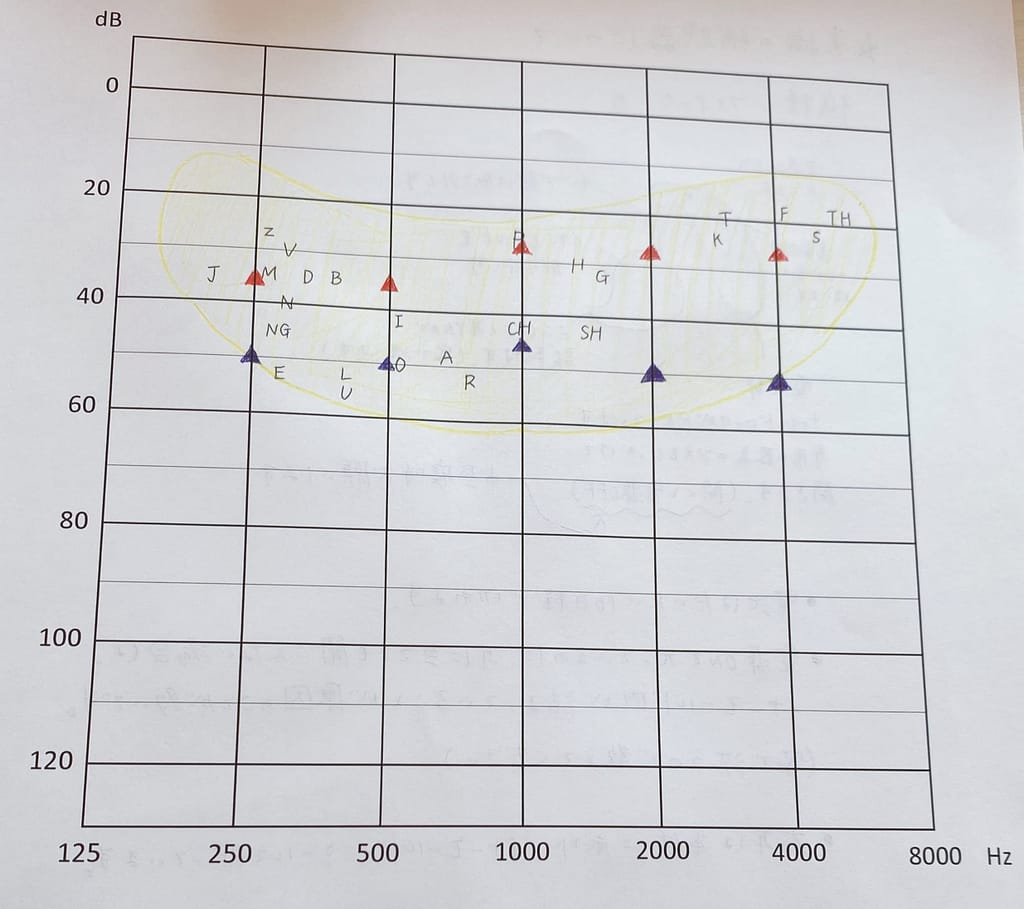

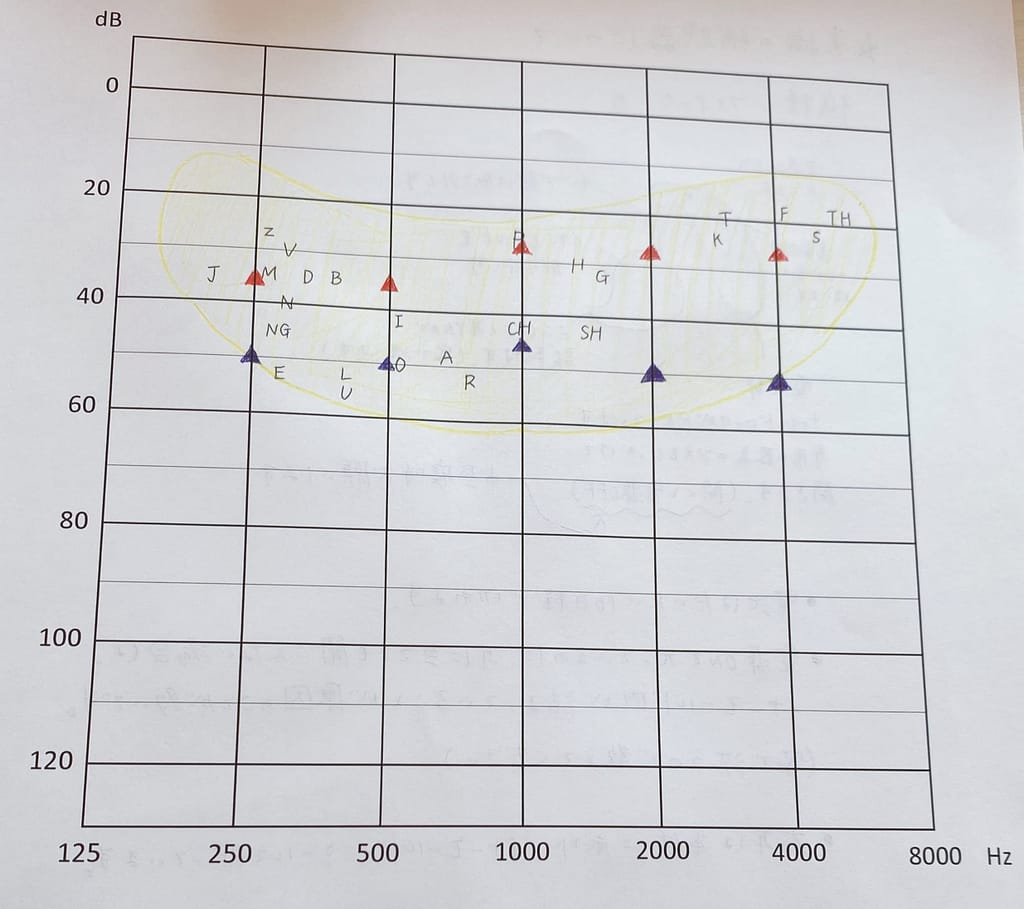

スピーチバナナとは?

人の会話音は、低い母音から高い子音まで幅広く分布していますが、実際には 500〜4000Hz の範囲に多く集中しています。

この“会話に必要な音の高さと大きさ”を地図のように示したものが下の写真の「スピーチバナナ」です。

スピーチバナナについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

スピーチバナナの解説

黄色い領域が、会話に使われる母音・子音が分布する部分です。

- 250〜500Hz(低音):母音「あ・う・お」

- 1000〜4000Hz(中〜高音):子音(サ行・タ行・カ行)が集中

- 4000Hz以上(高音域):明瞭度を左右する重要な音

このため、高音域が落ちると、言葉がぼやけたり聞き違いが増えることがあります。

写真の中の▲マークは、次女そらの聴力(補聴器装用時・裸耳)です。

このように聴力検査による聴力をスピーチバナナに重ねると、本人がどの音が聞こえていて、どの音が聞こえにくい(聞こえていない)のか一目で分かります。

実例:高音域が落ちている場合の聞こえ

トリケラ家の長女とうこ・次女そらの聴力では、2000〜4000Hzを中心とした高音域に低下が見られます。

この帯域は子音が多いため、

- 「さ」「た」などの区別がつきにくい

- 語尾が聞き取りにくい

- 雑音環境で特に聞こえの負担が大きくなる

といった特徴があります。

補聴器装用で20〜40dBまで改善しても、周波数ごとに改善度が異なるため、高音域には課題が残りやすいことがあります。

まとめ

ヘルツ(Hz)は、音の“高さ”を理解するうえで欠かせない指標です。

聴力検査ではどの高さが聞こえにくいかを丁寧に評価することで、言語発達や日常生活の聞き取りへの影響を正確に把握できます。

スピーチバナナは、会話音の高さと大きさを視覚的に整理した重要なツールであり、周波数ごとの聞こえ方を理解するのに非常に有効です。

お子さんがどの音域が苦手なのかを把握して、ことばの発達の手助けをしていきましょう。