【難聴児×保育園入園】初めて預ける前に知っておきたいこと|補聴器の扱い・先生へのお願い

トリケラ家の長女とうこは、1歳3ヶ月から保育園に通い始めました。はじめは3年間育休をとって、このまま私がずっと見ていこうかと考えていました。

でも、1歳を過ぎると育休手当がなくなり、夫の収入だけでは生活が難しくなります。そこで私は、保育園に通いながら療育にも通うという選択をしました。

通う予定だった保育園は、おそらく難聴の子を受け入れるのが初めて。だからこそ、先生たちにできるだけ安心してもらえるように、次の2つのことを丁寧にお伝えしました。

大きく分けてお伝えしたのは、次の2つです。

- 補聴器の扱い方について

- とうこ本人への対応について

この記事では、補聴器の扱いと子どもへの対応について、それぞれ順に解説していきます。

- 保育園に難聴児を預けるときは、補聴器の扱い方と子どもへの対応を事前に共有することで安心できる

- 難聴だから特別な支援が必要というよりも、環境と声かけの小さな工夫が大切

- すべてを完璧にお願いしなくても、まずは簡単にできることからお願いしてみよう!

補聴器の扱い方について

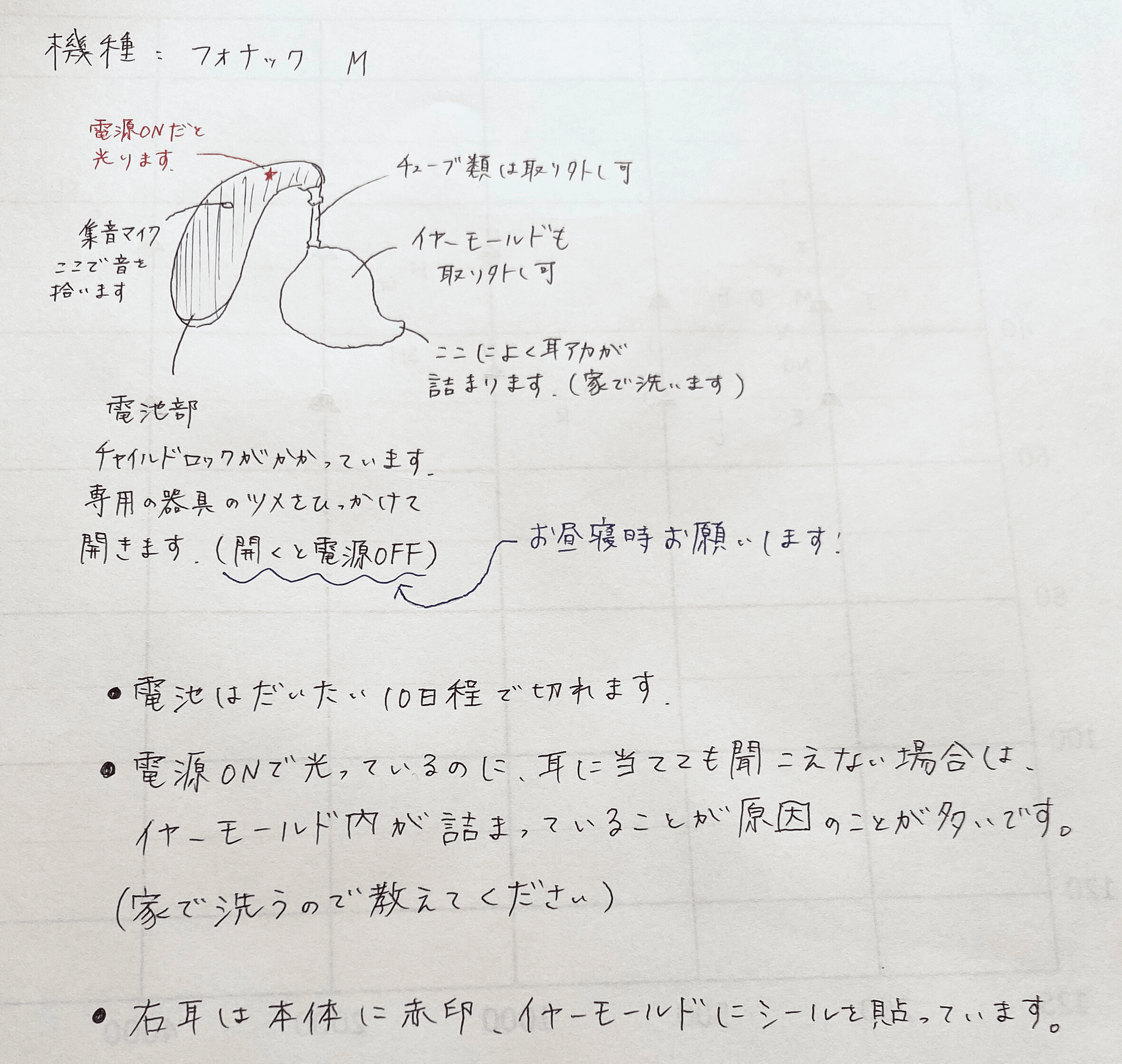

保育園には難聴児の受け入れ経験がなかったため、まずは補聴器の仕組みからお伝えしました。

入園時にはこのように補聴器のイラストを描いて提出し、補聴器の説明と扱い方を先生方に説明しました。

補聴器の扱い方について保育園側にお願いしたことは、次のとおりです。

補聴器カバーとストラップの使用を許可してもらうこと

補聴器は落としたり無くしたりしても保険がききません。紛失防止のため、補聴器カバーとストラップをつけて登園することを許可してほしいと伝えました。

お友だちが珍しがって触ってしまうかもしれませんが安全のために常時つけさせてほしいことを伝え、朝は家でつけてくるので、お着替え時やお昼寝前後のつけ外しをあわせてお願いしました。

水に濡れる活動のときは外すこと

とうこの補聴器は防水の機種ではありませんでしたので、水遊びや雨の日のお散歩など、濡れる可能性のあるときは補聴器を外すようお願いしました。

声が大きくなる・反応が悪いときは“電池切れ”を疑うこと

電池が切れた補聴器は耳栓のようになり、逆に聞こえにくくなります。そのため、聞こえていない?と感じたら電池切れを疑い、もし電池が切れていたら補聴器を外してケースに保管するようお願いしました。

2歳ごろからの“電池交換セット”の導入

とうこが2歳になる頃、保育園の先生から

「電池交換セットがあれば園でも対応できそうです」

と提案をいただきました。

そこで、電池交換セットを作って保育園に預けたことで、園と家庭で同じ対応ができるようになりました。

この電池交換セットの作り方は、こちらの記事で解説しています。

とうこ本人への対応について

とうこは、中等度から高度の難聴があります。補聴器をしていても、環境によって聞き取りやすさは大きく変わります。そのため、次のようなことをお願いしていました。

席はできるだけ先生の口が見える前の方に

口の動きが見えると、聞き取りのヒントが増えます。できるだけ前の方で、口が見える位置をお願いしました。

大きな音を出す前は、事前に合図をしてもらうこと

とうこは補聴器をつけているため、突然の大きい音に驚いてしまいます。そのため、大きい音を出す前には

「ここから音楽が流れるよ」

といった一言をお願いしました。

また、避難訓練など非常ベルの大きな音に対しては、どのような反応を見せるかわかりませんでしたので、あまりにも泣くようならば補聴器を外してもらうことをお願いしました。難聴児と避難訓練については、こちらの記事で解説しています。

特別ゆっくりではなく、普通のスピードで“はっきり”話すこと

難聴児だからといって、特別ゆっくりと話す必要はありません。ゆっくりよりも、普通の早さではっきり話してもらう方が理解しやすかったです。

お昼寝のときは補聴器を外すこと

横になる体勢では補聴器が痛くなったり誤作動につながるため、お昼寝前には外してもらいました。

歌や予定は、目で見て分かる形にしてもらうこと

歌は歌詞をホワイトボードに貼る、予定は絵カードなど視覚的な手がかりを増やすことをお願いしました。

どれも「できるところだけで大丈夫です」というスタンスでお願いしていましたが、先生方は無理のない範囲で丁寧に対応してくださいました。

実際に保育園にどんなことをお願いしたらいいかわからないという場合は、ろう学校の乳幼児相談でもアドバイスいただけます。乳幼児相談にまだ行ったことがないという方も、こちらの記事を参考に、ぜひ一度足を運んでみてください。

保育園で実際にあったサポート例

保育園では、とうこが安心して過ごせるように、実際にさまざまな工夫をしていただきました。

行事でのサポート

運動会では、スタートの合図をホイッスルのみから、ホイッスル+旗のサインに変えてくださいました。また、発表会で衣装を着るときも、補聴器を外さずに壇上にあがれるように工夫していただけました。

日常生活でのサポート

先生方は、「名前を呼ぶ → 反応を待つ → 指示を出す」という流れを自然に習慣づけてくださいました。また、お昼寝前後の補聴器カバーのつけ外しにも協力していただき、無理なく安全に過ごすことができました。

療育との連携

療育先の言語聴覚士さんによる保育所等訪問支援を受け入れてくださり、難聴児の保育に役立つポイントを園全体で学んでくださいました。幼保連絡会にも積極的に参加してくださり、園全体でとうこに寄り添ってくれたのが伝わりました。

園によって対応は本当にさまざまですが、とうこの保育園はとても協力的で、たくさん助けていただきました。

療育とは何かの基本の解説記事はこちらです。

まとめ

難聴があっても、保育園での毎日はきっと大丈夫。特別なことをたくさんお願いしなくても、補聴器の扱い方や聞こえやすい環境を少し整えるだけで、子どもは安心して過ごせます。

「できるところだけで大丈夫です」と伝えることで、先生も子どもも無理なく、その子に合ったペースで関われるようになります。

とうこの保育園でも、声かけや行事での工夫など、たくさん寄り添っていただきました。園によって対応はさまざまだからこそ、見学のときに今日のポイントを少しだけ確認してみると、きっと安心につながります。

今回紹介した保育園へのお願いのほかに、家庭でできる声かけの工夫については、こちらの記事で解説しています。