語尾の「す」が聞こえにくいとどうなる?|難聴児の発語に起きやすい変化を実例で解説

わたしの名まえは、トリケラとうこで!

とうこ~、語尾の「す」が抜けているよ…

『語尾の「す」が抜ける』

これはトリケラ家の長女とうこ・次女そらの実例です。

聴力検査の結果やスピーチバナナから「どの音が聞こえにくいのか」は分かっても、じゃあそれが日常の発語にどんな影響があるのかまでは、なかなかイメージしにくいですよね。

子どもの発語には、その子が“どの音をどれくらい聞こえているか”が大きく影響します。

特に高い周波数に多く含まれる「す・し・つ」などの子音は、難聴がある場合に聞こえにくく、語尾が落ちたり、子音が抜けた発音になりやすい特徴があります。

この記事では、聞こえにくい音が発語にどんな影響を与えるのか、我が家の具体例も交えながらやさしく解説します。

- 高音域の「す・し・つ」は聞こえにくく、発語に影響が出やすい

- 聞こえない音は語尾落ちや子音の抜けとして現れる

- 正しい音を耳にする経験の積み重ねで、発語は少しずつ育っていく

「語尾のす」が聞こえにくいと何が起きる?

小さな子どもは、大人のことばを“聞こえたとおり”に発音します。

そのため、もし語尾の「す」がほとんど聞こえていなければ、子どもにとっては最初からその音が存在していないのと同じです。

聞こえていない音は、子どもの中で「空白」として処理され、そのまま発語にも反映されます。

- 語尾だけが落ちる

- 子音が抜けた形で発音される

- その形が一時的に定着する

こうした変化は、“発音できない”というより、聞こえていないため再現できないという状態です。

子どもは聞こえた範囲で一生懸命にことばを組み立てています。

実例で見る「聞こえにくさ」と発語の関係

聞こえにくい音があると、その子の発語には具体的な“抜け”や“変化”として現れます。

特に語尾の「す」「し」「つ」のような高い周波数の子音は、聞き取りづらい場合、そのまま発音からも抜け落ちやすくなります。

我が家では、次のような場面がありました。

- 「ミッキーマウス」→「ミッキーマー」

- 「〜です」→「〜で!」

- 「あし」→「あっ」

一見すると「語尾を言い忘れている」ように見えるかもしれませんが、これは聞こえていない音を再現できないことが原因です。

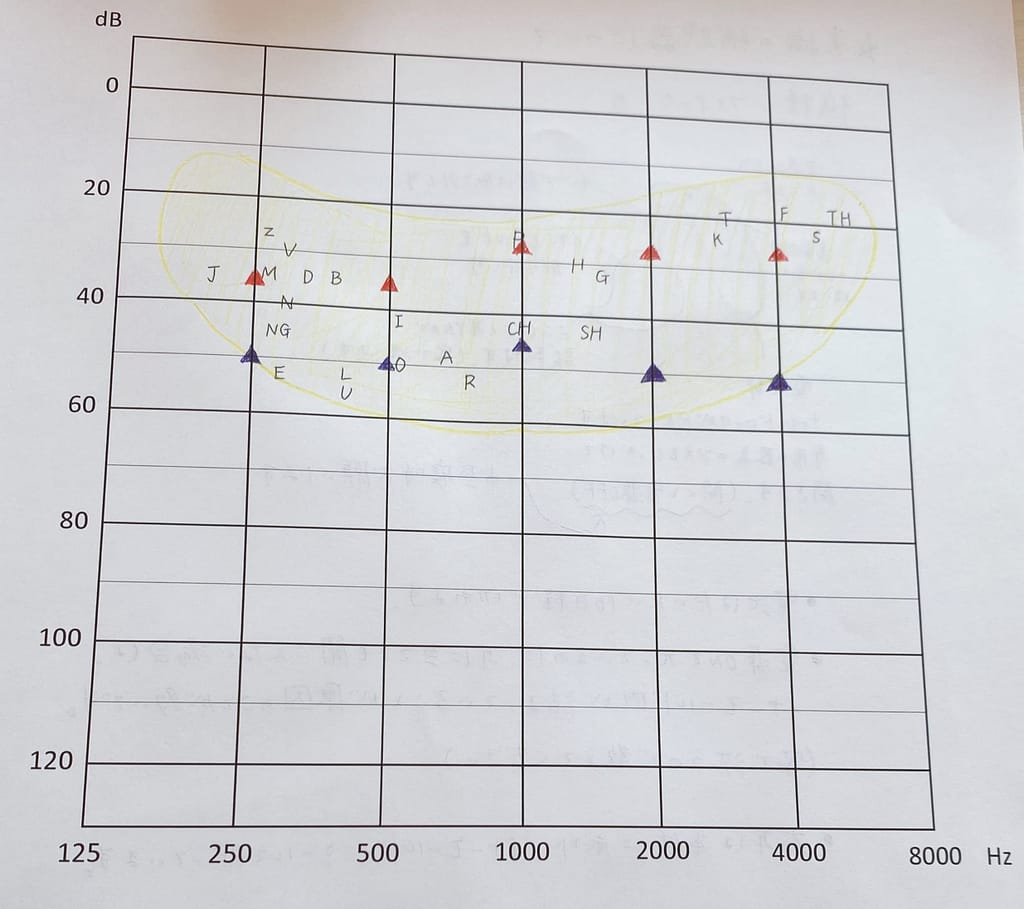

スピーチバナナ図の説明

この図は、そらの聴力データとスピーチバナナを重ねたものです。

スピーチバナナは、人の会話で使われる「言葉の音」がどの周波数帯にあるかを示した図です。

図を見ると、語尾の「す」「し」「つ」に多く含まれる高音域(4,000〜8,000Hz付近)は、そらの聴力が届きにくい位置にあることがわかります。

この帯域は難聴の影響を受けやすく、補聴器をしても改善が限定的になることがあります。

スピーチバナナと音の位置づけについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

[jin_icon_arrowdouble]スピーチバナナってなに?“聞こえの範囲”を見える化した図

https://www.triceratops-family.com/speech-banana-2/621/なぜ語尾の「す」「し」「つ」は聞こえにくいの?

語尾の「す」「し」「つ」などの子音は、高い周波数帯(おおよそ4,000〜8,000Hz)に多くの音の成分が含まれています。

この帯域は軽度〜中等度難聴で聞こえづらくなりやすく、そらの聴力でも影響が出ている部分です。

補聴器を装用すると音は全体的に大きくなりますが、高音域は増幅しても明瞭になりにくいという特徴があります。

そのため、語尾の“かすかな子音”が届きにくく、語尾が消えたり、摩擦音が抜けやすくなります。

周波数(Hz)ごとの聞こえ方については、こちらの記事で基礎から解説しています。

補聴器をつけても高音が聞こえにくい理由は、こちらの記事にもまとめています。

[jin_icon_arrowdouble]ヘルツ(Hz)とは?音の“高さ”を理解するための基礎知識

https://www.triceratops-family.com/what-is-hz-hz/727/どう支えていけばいい?(家庭・園・学校でできること)

語尾の「す」「し」「つ」が聞こえにくいからといって、特別な練習をする必要はありません。

発語を支えるうえで重要なのは、正しい音を無理なく耳にする機会を増やすことです。

文頭の「す」「し」「つ」を手がかりにする

語尾の「す」「し」「つ」が聞こえにくくても、「すいか」「しんごう」「つみき」のように文頭は聞こえていることがあります。

その場合、文頭の「す」「し」「つ」をたくさん使って会話し、「です」の「す」も同じ音であることを、ひらがなカードや指文字を使って視覚的に伝えるのが効果的です。

- “すいか”の“す”は聞こえるよね

- “です”の“す”も“すずめ”の“す”と同じ音なんだよ

絵本・対話の時間はとても有効

語尾までしっかりした音を聞きやすく、ことばの経験値が増えます。

とくに語尾のある語句が多い絵本は、発語の育ちを自然に支えてくれます。

難聴児におすすめの絵本については、また別記事で解説予定です。

園・学校との共有

「高音域の子音が聞こえにくいことがある」という事実を、担任や支援員に共有しておくと、次のような工夫が生まれます。

- 語尾まで見える位置で話す

- 名前を呼んでから話し出す

- 雑音の少ない場所で声掛けする

これらを行うことで、子どもの“聞こえやすい環境づくり”につながります。

子どもは自分が“間違えている”とは思っていません。

聞こえた範囲で一生懸命話しているだけなので、責めるような言い方を避け、安心できる伝え方を大切にしたいですね。

まとめ

語尾の「す」が抜けてしまうのは、子どもにとっての“間違い”ではありません。

高音域の子音が聞こえにくいだけで、聞こえた音を一生懸命つないで発語している結果です。

文頭の「す」が聞こえている場合は、その音を手がかりにしながら、視覚的に音の存在を伝えることで、子どもが自然に気づいていく場面もあります。

聞こえにくい音があっても、ことばの世界は日々の経験とともにゆっくり広がります。

焦らず、その子のペースに合わせてサポートしていきたいですね。

とにかく「肯定すること」が大事だよ!

「違うよ、〇〇だよ」と伝えるよりも、「そうだね、〇〇だね!」と一度肯定してから正しい言葉で大人が言いかえる話し方はおすすめです!