補聴器をつけても全部の音は聞こえない!|子どもの“聞こえ”の限界をわかりやすく解説

子どもが補聴器をつけ始めた頃、「これで全部の音が聞こえるようになるのかな?」と期待していました。

でも実際は、補聴器をつけていても聞き逃すことがあるし、小さな声やざわざわした場所では聞こえにくさが残ります。

最初はその理由が分からず、どうフォローしたらいいのか迷うこともありました。

補聴器は確かに子どもの“聞こえ”を大きく助けてくれる道具です。

けれど、魔法の機械ではありません。

補聴器にも「できること」と「苦手なこと」があり、それを理解してあげるだけで、子どもの毎日はぐっとラクになります。

- 補聴器は「音量を大きくする機械」ではなく「聞き取りやすく整える機械」

- 補聴器をつけても、聴力の限界を超えて聞こえるようにはならない

- そのため、補聴器を使っていても“聞き逃し”や“聞こえにくさ”はどうしても残る

補聴器の仕組み|“大きくする”ではなく“整えて届ける”

補聴器は、ただ音を大きくする道具ではありません。

子どもが聞き取りやすいように、音を「選んで」「整えて」「届ける」役割を持っています。

補聴器の中では、主に次の3つの処理が行われています。

1. 音を拾う

周囲の音をマイクで拾い、デジタル信号に変換します。

2. 必要な音だけを増幅する

大きすぎると不快な音、逆に小さすぎて聞き取れない音。

補聴器は一つひとつの音域を細かく調整し、子どもの聴力に合わせて“必要な分だけ”増幅します。

会話に必要な周波数(スピーチバナナ)はしっかり上げますが、雑音や苦手な高い音は上がりきらないことがあります。

3. 聞き取りやすい形に加工する

雑音を抑えたり、声の部分を強調したりして、聞き取りやすい状態に加工して届けます。

補聴器がここまで細かい処理をしているからこそ、調整には“直近の聴力検査の結果”が必ず必要 になります。

子どもは月齢によって聞こえの精度が変わりやすく、古いデータでは今の聞こえに合わず、

- 上がりすぎ(痛い・うるさい)

- 不足(聞こえない)

のどちらかになる可能性があります。

だから、補聴器屋さんでは

「最近の検査結果をお持ちですか?」

と確認されるんですね。

「全部は聞こえない」ってどういうこと?

補聴器をつけると、確かに世界は広がります。

でも「すべて同じように聞こえる」わけではありません。

理由は主に3つあります。

1. 苦手な音域は補聴器を上げても“上がりきらない”

聴力には、

- 聞こえやすい音域

- 聞こえにくい音域

があります。

補聴器は苦手な音を“必要な範囲まで”上げてくれますが、元の聴力の限界より上までは引き上げられません。

トリケラ家の長女とうこ・次女そらの場合、もとの聴力は40〜60dB、補聴器をつけても20〜40dBまでしか上がりません。

そのため、小さな音や高い音(子音)は聞き逃しやすくなります。

身近なものの音の大きさについては、こちらの記事を参考にしてください。

2. ノイズ下では処理しきれない

運動会、教室、店内、車内など、“常に音が鳴っている場所”は大の苦手。

補聴器は声を目立たせる機能がありますが、ノイズが多すぎると処理が追いつかず、声と環境音が混ざってしまいます。

難聴児が大きな音を聞き続けるととても疲れてしまう理由については、こちらの記事でも解説しています。

3. 補聴器の音は自然な音とは少し違う

加工された音として耳に届くため、高音の細かい違いが分かりにくくなります。

トリケラ家の実例

とうこ・そらは補聴器で日常会話がぐっと聞き取りやすくなりました。

一方で、

- 呼んでも気づかない

- 声が遠く感じる

- テレビの音と会話が混ざる

など、困りごとは残ります。

車内での聞こえにくさ

特に顕著なのが車の中。

走行音、エアコンの音、道路のざわつき、車内の反響。

これらが全てノイズになり、

「なんて言ったの?聞こえなかった!」

「もう一回言って!」

というやり取りがよくあります。

そんなときは、信号で止まったときなどに振り返って口元が見えるようにしてからもう一度話しかけるようにしています。

補聴器の性能というより、“環境として難しい”場面です。

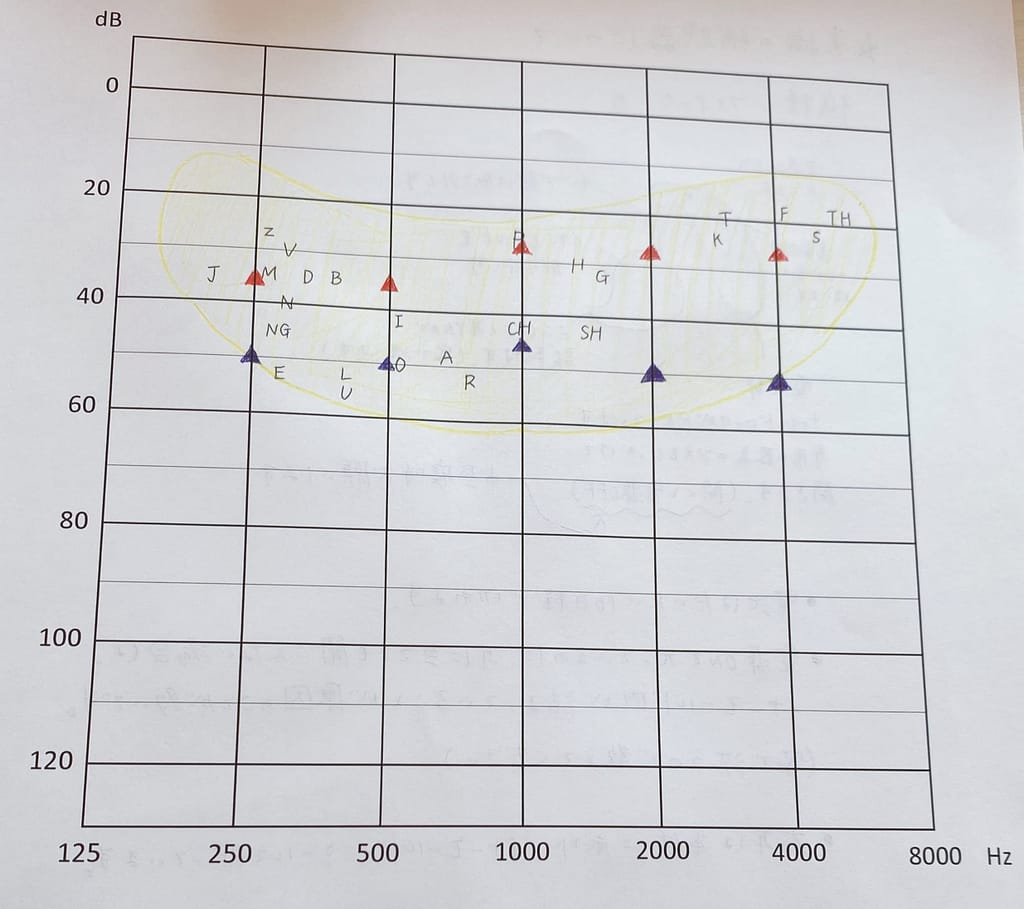

スピーチバナナで見る「聞こえる・聞こえにくい」

スピーチバナナとは、人の声が使われる範囲を示した図のこと。

左の写真は、次女そらの聴力検査の結果と、スピーチバナナを重ね合わせた図です。

聴力は上にいくほど良く、下にいくほど悪く、健聴の人の聴力は0~10程度です。

そらの聴力限界である赤い▲の補聴器装用時の聴力よりも上にある「F」「TH」「S」の音は、健聴の人には難なく聞こえますが、そらにはとても聞こえにくい音であることが分かります。

そらのオージオグラムを重ねると、

- 補聴器で届きやすい音

- 補聴器をつけても届きにくい音

が視覚的に理解できます。

特に子音(サ行、タ行、シ・チなど)は高音域にあるため、補聴器をつけていても聞き分けが難しいことがあります。

日常でなぜ困りごとが起きるのか

- 後ろや横からの声は届きにくい

- ざわざわした環境では会話が埋もれる

- 高い声が苦手

- 疲れている日は理解が遅れる

こうした条件が重なることで、聞き返しや誤解が起きます。

家庭でできるフォロー

- 顔を見て話す

- 短く区切ってゆっくり伝える

- 生活音(テレビ・家電)を少し下げる

- 聞き返されたら落ち着いて伝え直す

こうした小さな積み重ねが、子どもの“聞こえやすさ”を大きく支えます。

まとめ

補聴器は、子どもの世界を大きく広げてくれる大切な道具です。

それでも、すべての音がはっきり聞こえるわけではなく、苦手な音域や、ざわざわした環境ではどうしても聞き取りが難しい場面があります。

でも、それは子どもが悪いわけでも、私たちの声かけが足りないわけでもありません。

“聞こえの仕組み”として、そういうことが起きるんだと知っておくだけで、日常の戸惑いや不安はぐっと軽くなります。

顔を見て話す、生活音を少し下げる、ゆっくり伝える…

そんな小さな工夫を積み重ねることで、子どもたちは自分のペースで確かに言葉を育てていきます。

補聴器には限界もあるけれど、それでも毎日少しずつ“聞こえ”を支えてくれている。

そのことを一緒に理解しながら、子どもの成長を見守っていけたらと思います。

補聴器をつけたからといって、聞こえる子にように全て聞こえるようになるわけではないから、支援が必要な子であることには変わりないんだよね!