スピーチバナナとは?聴力検査の結果がバナナと重なるか見てみよう!【実例・解説図あり】

わたしが「スピーチバナナ」という言葉を初めて聞いたのは、長女が生後6ヶ月の頃、ろう学校の乳幼児相談でした。

難聴とは無縁だった私に、ろう学校の先生は優しく、難聴について学ぶ機会を設けてくださいました。

そのとき初めて見せてもらったのが、スピーチバナナという不思議な名前の図。

見た目がバナナのような形をしているこの図は、実は、日常生活で使う言葉の“聞こえやすさ”を見える化した大切なツールです。

とうこちゃんの聞こえを、このバナナの中に収めることが大事なんですよ。

そう説明を受け、“聞こえる・聞こえない”という世界を、目で見て理解できることに驚いたのを覚えています。

今回の記事では、そんなスピーチバナナの意味と見方をやさしく解説します。

- スピーチバナナは「日常会話の音がどの高さ・大きさで聞こえるか」を示した図

- 聴力検査(オージオグラム)と重ねることで、聞こえる音・届きにくい音がわかる

- “聞こえ方”を理解することで、補聴器の調整や支援方法がぐっと具体的になる

スピーチバナナとは?会話を聞き取るための「目標ゾーン」

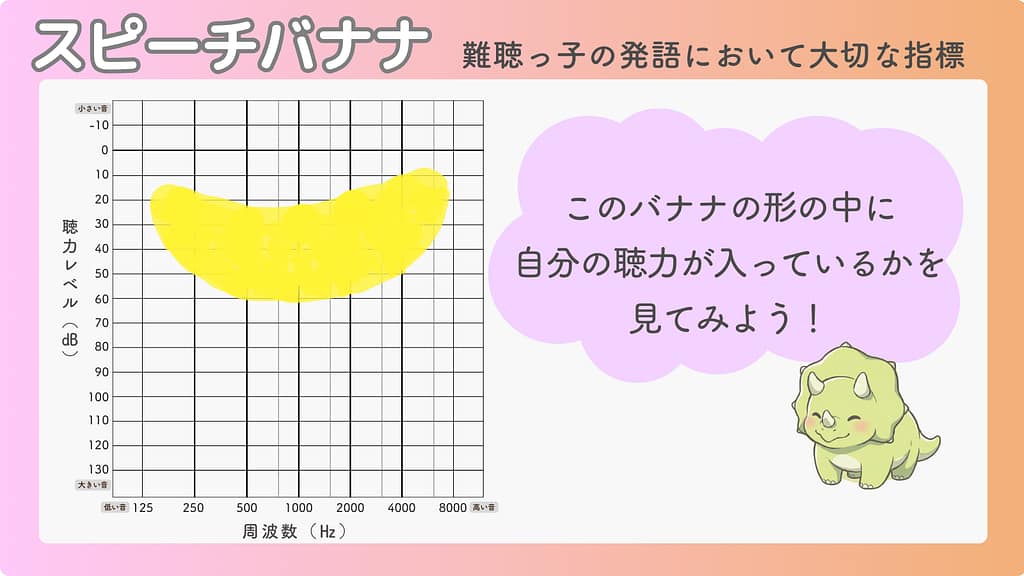

スピーチバナナとは、聴力検査の結果を示すオージオグラムに、人間が話す言葉に使われている音素を書き入れたときの領域で、バナナのような形をしているためこの名前で呼ばれています。

人間の話し声(会話音)が含まれる範囲を示したもので、お子さんの「きこえ」の状態を理解し、補聴器や人工内耳の調整を行う上で非常に重要な目安となります。

スピーチバナナの中身:言葉を作る音たち

聴力検査(オージオグラム)のグラフ上に、バナナのような形を描いて表されるこの領域の中には、「あ」「い」「う」などの母音や、「し」「す」「け」などの子音といった、人が会話でよく使う音が分布しています。

この”バナナの中”に音が届いていれば、おおむね日常会話を聞き取ることができると言われています。

スピーチバナナは、「音(Sound)」を「言葉(Speech)」として脳に届けるためのターゲットゾーンです。

お子さんのオージオグラムを見たとき、ただの折れ線グラフとして見るのではなく、「この線がバナナの中に入っているかな?」という視点で見てみてください。

オージオグラムの見方:縦軸と横軸が示すもの

スピーチバナナは、聴力図(オージオグラム)の上に重ねて使われます。このグラフには2つの軸があります。

横軸(周波数・Hz):音の高さ

- 左側:低い音(太鼓の音、男性の低い声など)

- 右側:高い音(鳥のさえずり、女性の高い声など)

縦軸(聴力レベル・dB):音の大きさ

- 上側:小さな音

- 下側:大きな音

つまり、オージオグラムの上の方に線があるほどよく聞こえていて、下にいくほど「より大きな音でないと聞こえない」状態です。

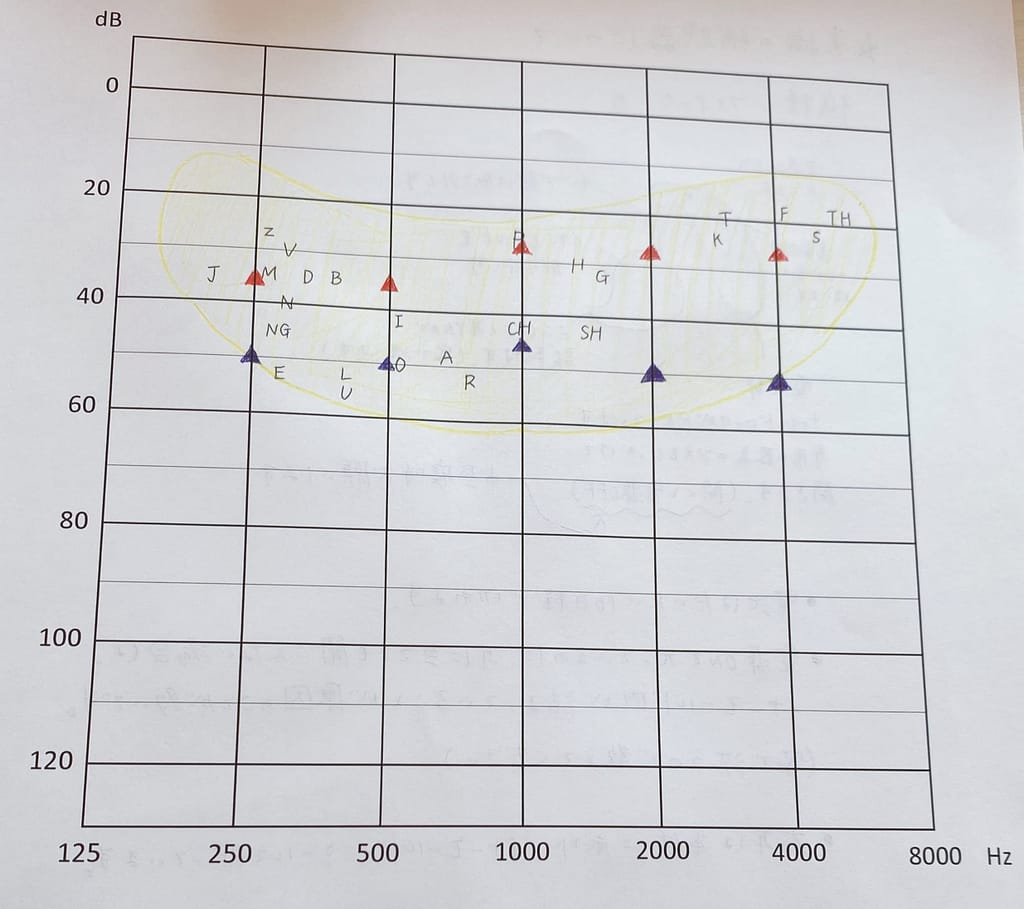

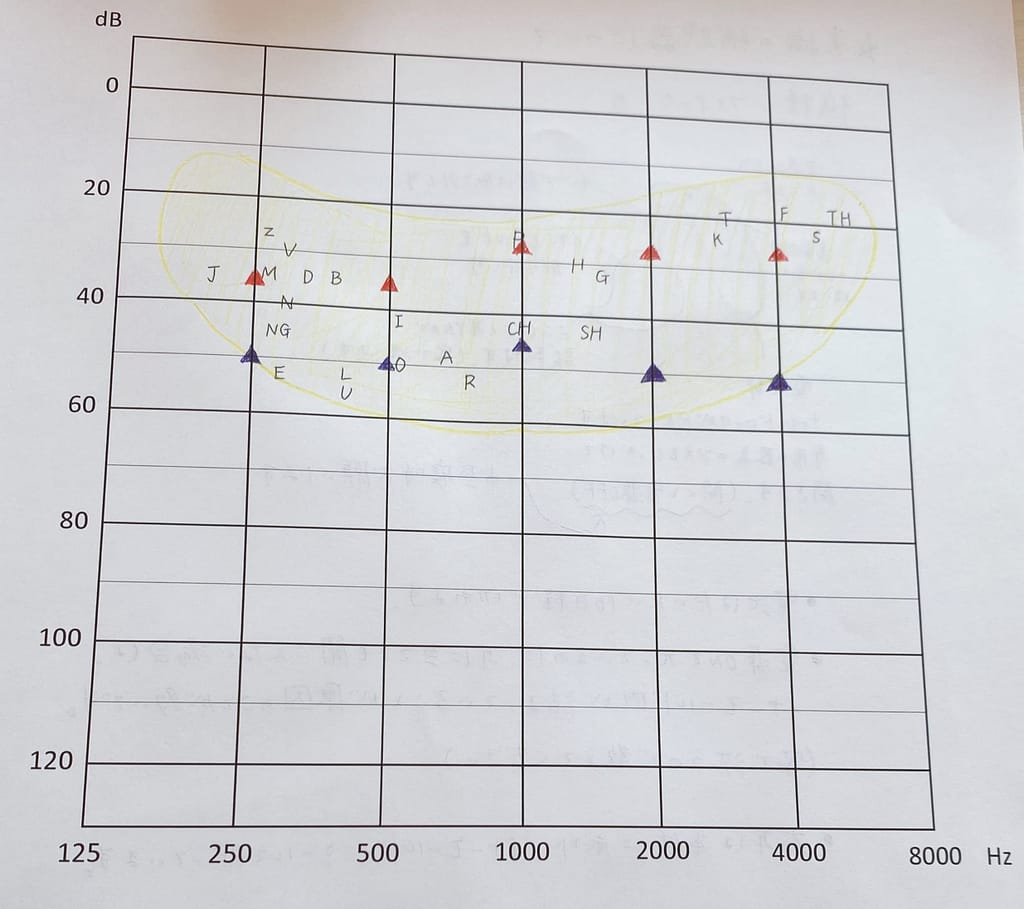

スピーチバナナの例(次女そらの聴力図)

上の図は、感音性難聴の次女そらの聴力検査の結果とスピーチバナナを重ねたものです。

- 黄色のバナナの形:日常会話の音が分布する範囲

- 赤の印:右耳の補聴器を着けているときの聴力

- 青い印:左耳の補聴器を着けているときの聴力

図の中のアルファベットは、その音の発音がどの周波数にあるかを表しています。

そのため、この図を見ると、どの音がその子の耳に届きやすく、どの音が聞こえにくいのかがひと目でわかります。

そらの場合の具体例

高音域(4000ヘルツ)の場合

左耳の聴力(青い▲)が50dBであり、図では「F」「S」「TH」などの音よりかなり下にあるため、ひらがなで言うと「ふ」「さ行」などの高い子音が聞こえにくい傾向があります。

低音域(250~500ヘルツ)の場合

左耳の聴力(青い▲)は50dBであり、図では「E」「U」「L」などの音よりも上にあるため、ひらがなで言うと「え」「う」「ら」などの低い母音・子音は聞こえているということになります。

聴力(㏈)「50㏈ってどのくらいの大きさの音?」や、周波数(Hz)「250Hzってどんな音?」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

スピーチバナナでわかる“聞こえ方”の違い

聴力検査の結果をスピーチバナナと重ねると、どの音が聞こえていて、どの音が届いていないかがひと目でわかります。

バナナの左側と右側:それぞれの役割

左側(低い音)

「あ・い・う・え・お」などの母音が多く含まれます。これらは音のエネルギーが大きく、「声がしていること」に気づくのに役立ちます。

右側(高い音)

「サ行(s)」「カ行(k)」「タ行(t)」「ハ行(h)」などの子音が多く含まれます。これらは言葉の意味を区別するために非常に重要です。

聞こえ方のパターン別の特徴

高音が聞こえにくい場合

「し」「す」「つ」などが抜けて聞こえる。「たけ(竹)」と「さけ(鮭)」の違いが分かりにくくなります。

低音が聞こえにくい場合

「ま」「な」「あ」などが不明瞭になる。

「聞こえているのに、言葉がはっきりしない」と感じるとき、実はこうした音の”聞き取りの抜け”が関係していることがあります。

特に軽度難聴のお子さんは一見お話もできるように見えますが、実際は小さな声やサ行・カ行の音が聞き取りにくく、不便を感じていることも多いのです。

「無視しているわけじゃない」を理解する

「車の音には反応するのに、呼んでも振り向かない」という場合、車の音(低い音・大きな音)はバナナの外でも聞こえるが、呼びかけ(特に高い声や子音)はスピーチバナナから外れていて聞こえていない、という可能性があります。

「無視している」のではなく、「特定の音が届いていない」のだと理解することで、対応を変えることができます。

補聴器でどう変わる?聞こえの範囲が広がる仕組み

補聴器をつけることで、聴力曲線がスピーチバナナの中に近づき、聞こえる音の範囲が広がります。

補聴器や人工内耳をつけた状態で聴力検査をしたとき、お子さんの聴力レベルの数値が「スピーチバナナの内側またはそれより上」に入っていることが、言葉を育てる上での一つの大きな目標になります。

バナナの中に入っていれば、言葉を聞き取るための音の成分が耳(脳)に届いているということになります。

補聴器をつけても「完璧」ではない理由

ただし、補聴器をつけてもすべての音が完璧に届くわけではありません。

聞こえる音が増えることで会話がしやすくなる一方で、周囲の雑音も入ってきやすくなるなど、調整には時間がかかります。

大切なのは、「聞こえるようになった=理解できるようになった」ではないということ。

音を言葉として理解するには、聞こえの経験を重ねることが必要です。

リング6音テスト:言葉を聞き分ける力の確認方法

スピーチバナナと合わせて知っておきたいのが「リング6音」という確認方法です。

リング6音とは

m、u、a、i、sh、sの6音を聞き分けられるのであれば、スピーチバナナに出てくることばの音を聞き分ける力を子どもが持っているということになります。

これは、聴覚だけでことばを理解するために必要な前提条件をクリアーしたといえる重要な指標です。

スピーチバナナを知る意味:我が子への支援が具体的になる

スピーチバナナを知ることで、「どの音が届いているのか」「どの音が届きにくいのか」が明確になります。

家庭や学校でのサポートの仕方も、より具体的に考えられるようになります。

具体的な支援方法の例

高音が聞こえにくい子には

- 口元を見せて話す

- ハッキリと子音を強調して話す

- 「たけ」と「さけ」など似た音の言葉は、文脈で補えるように工夫する

低音が聞こえにくい子には

- 低い声で話すのではなく、明瞭に発音する

- 母音が抜けやすいことを理解して、ゆっくり話す

すべてのお子さんに共通して

- 騒がしい場所では、紙に書く・指差すなど視覚的な補助を使う

- 雑音(バナナの外の音)を減らした環境で話す

スピーチバナナは、”聞こえ方を理解するための地図”のような存在です。

見た目はシンプルでも、その一枚の図から、子どもの世界の感じ方が見えてきます。

まとめ:スピーチバナナは我が子の世界を理解する第一歩

スピーチバナナは、聞こえの世界を”見える化”する図。

聴力検査の結果と合わせて見ることで、どの音が届いていて、どの音が届きにくいのかを把握できます。

この記事の重要ポイント

- スピーチバナナは会話音の範囲を示す図:バナナの形をした範囲の中に、日常会話に必要な音が含まれている

- 左側は母音、右側は子音:それぞれ異なる役割を持ち、どちらも言葉の理解に不可欠

- 補聴器の目標はバナナの中:装用時の聴力がバナナの内側に入ることが、言葉を育てる上での目標

- 「聞こえる」≠「理解できる」:音が届くことと、それを言葉として理解することは別のステップ

- 具体的な支援につながる:どの音が届きにくいかを知ることで、話し方や環境づくりを工夫できる

聞こえ方を知ることは、補聴器の調整や支援方法を考える第一歩。

「どんなふうに聞こえているのか」を理解することが、子どもたちの成長を支える大きな力になります。

お子さんのオージオグラムを見たとき、ただの折れ線グラフとして見るのではなく、「この線がバナナの中に入っているかな?」「サ行(高い音)の部分がバナナから落ちていないかな?」という視点で見てみてください。

その一枚の図が、お子さんの聞こえている世界への扉を開いてくれるはずです。