赤ちゃんの聴力検査はこう進む!ABR・ASSRと行動聴力検査の違いと特徴

聴力検査の種類がたくさんあって違いがわからないよ…

生まれたばかりの赤ちゃんに行う「聴力検査」は、“音が聞こえているかどうか”を早期に確認するための大切なステップです。

赤ちゃんはまだ自分で「聞こえた」と伝えられないため、検査では、音に対する体や脳の反応を機械で測定します。

この記事では、主に行われる

OAE(耳音響放射)・ABR(聴性脳幹反応)・ASSR(聴性定常反応)

の3つの検査について、それぞれの特徴と結果の見方を紹介します。

- ABR検査は、音に対する脳の反応を測り、聞こえの強さ(閾値)を調べる検査

- ASSR検査は、音の高さごとの聞こえ方を詳しく調べ、補聴器調整などに活用される

- 検査結果は助成申請や療育手続きにも必要になるため、大切に保管を

OAE検査(耳音響放射検査)

OAE検査は、新生児聴覚スクリーニングとして最初に行われることが多い検査です。

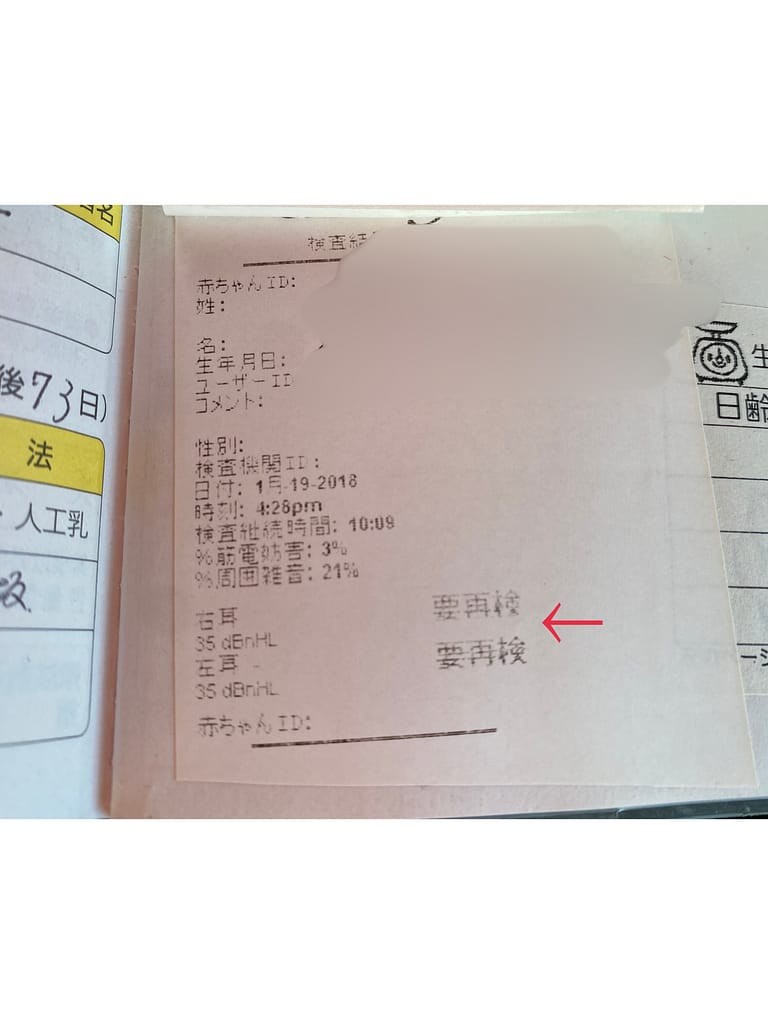

画像は、長女とうこの母子手帳に貼ってある新生児聴覚スクリーニング検査の結果です。

要再検(リファー)の文字が見えます。

AOE検査は、耳の中に小さなプローブを入れて音を流し、その反射音を測定することで、耳の奥(蝸牛)が音に反応しているかを調べます。

結果は「パス(Pass)」または「リファー(Refer)」で表示されます。

リファーと出ても、必ずしも難聴というわけではなく、耳の中に羊水が残っていたり、赤ちゃんが動いたりしてリファーと出ることもあり、再検査によって結果が変わることもあります。

トリケラ家の長女とうこ・次女そらはこの検査で引っかかり、次に続く検査も全て引っかかり、結果的に二人とも難聴で間違いありませんでした。

早めに「難聴かも…?」ということがわかると、次のステップに早く進むことができるので、この段階で『難聴疑い』となったことは結果的に良かったと思っています!

新生児聴覚スクリーニング検査については、こちらの記事でも解説しています。

[jin_icon_arrowdouble]新生児聴覚スクリーニング検査って?

https://www.triceratops-family.com/newborn-hearing-screening/410/ABR検査(聴性脳幹反応検査)

ABR検査は、音に対する脳の反応を調べる検査です。

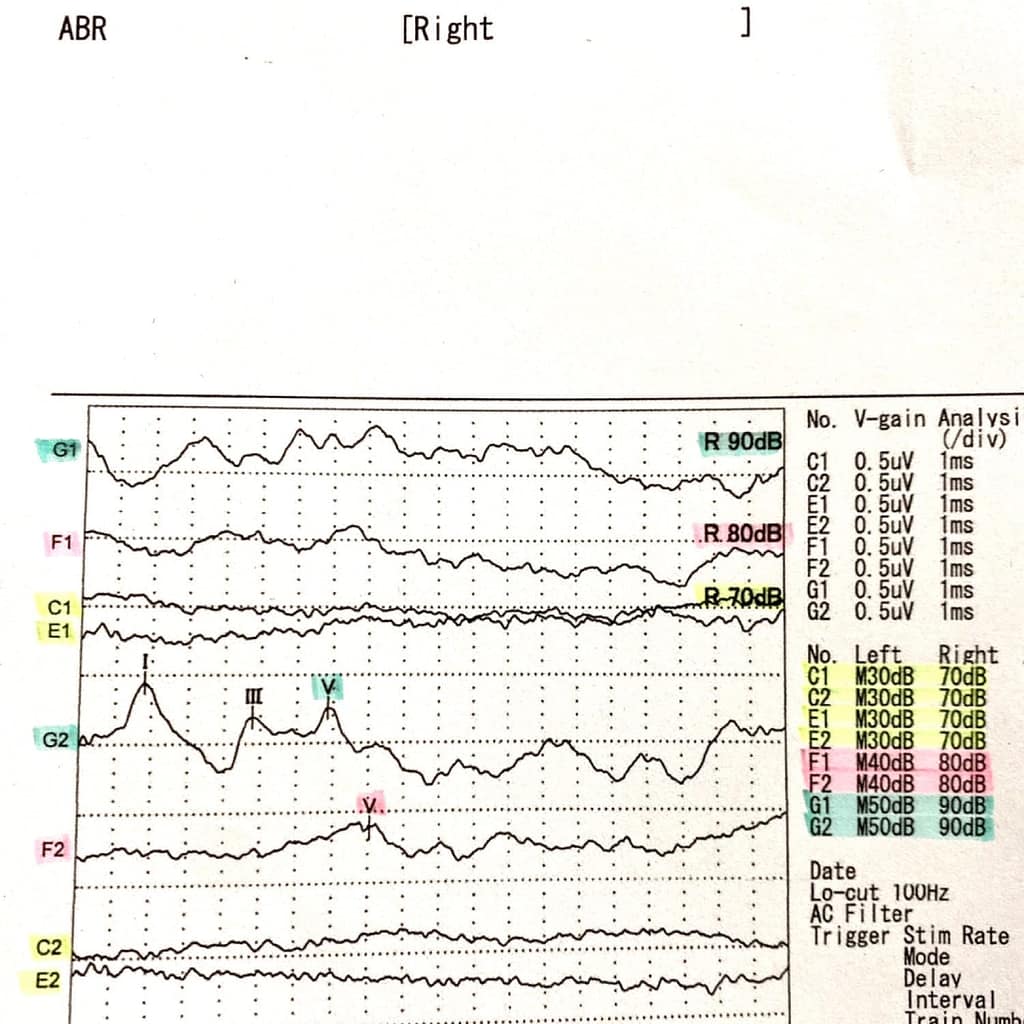

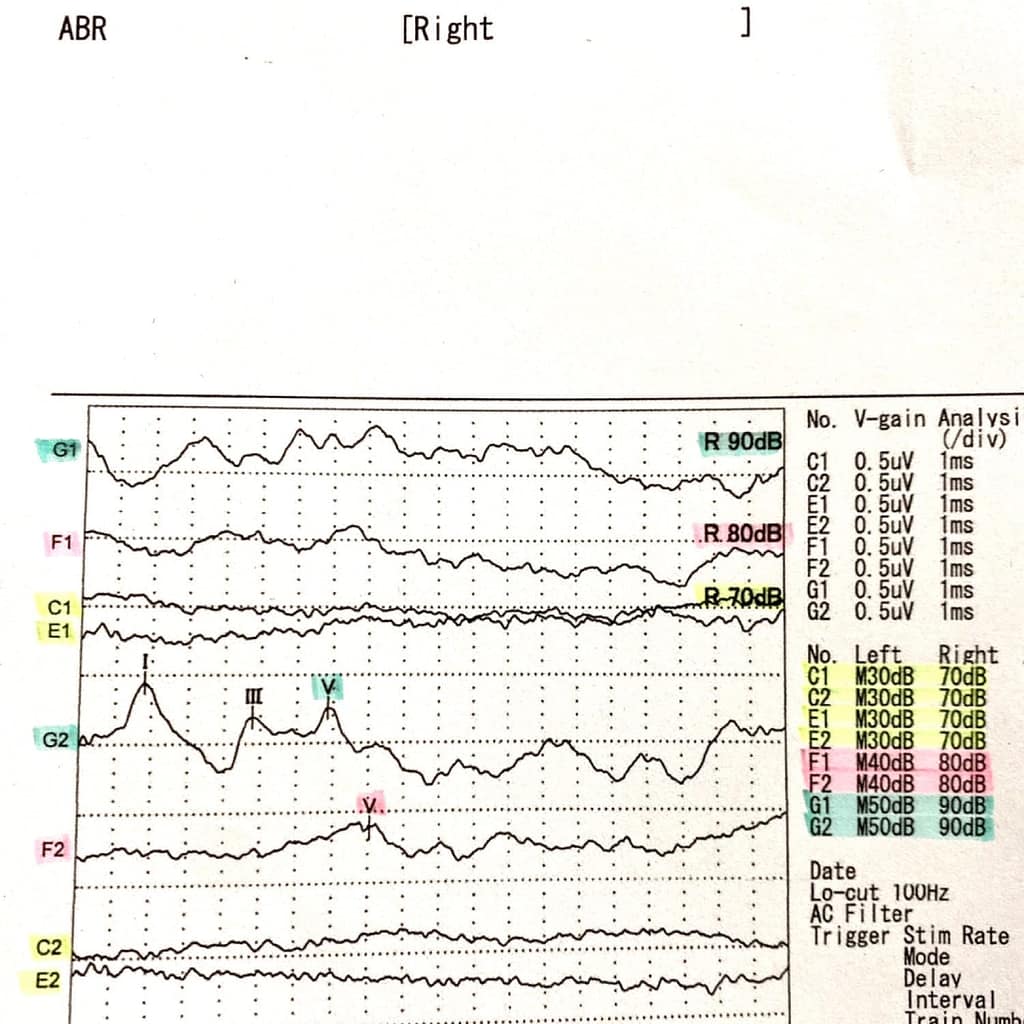

この画像は、長女とうこのABR検査の結果です。

難聴の知識ゼロだったあの頃は、これを見ても何のことだか分かりませんでしたが、今は理解することができます。

ABR検査は、赤ちゃんが眠っている間にヘッドホンから音を聞かせ、そのときの脳波の変化を波形として記録します。

多くの病院では睡眠薬が処方され、「検査前の授乳」や「寝かしつけ」をお願いされます。

赤ちゃんが途中で起きてしまうとやり直しになるため、静かで落ち着いた環境で検査が行われます。

ABR検査の結果の見方

ABR検査の結果は、音に対する脳の反応を波形として記録します。

音をだんだん小さくしていくと波が小さくなり、ある音の大きさを境に反応が見られなくなります。

その「波が消える直前の音の大きさ(閾値)」をもとに、聞こえの程度を判断します。

波形には「Ⅴ(ローマ数字の5)」のマークがついていることがあります。

これは音に反応した証拠となるⅤ波(ファイブ波)で、医師はこのⅤ波の有無をもとに、最も小さい反応音=閾値を読み取ります。

医師はこのⅤ波が見える最後の音を基準に、難聴の有無や程度を判断します。

先ほどのとうこのABR検査の結果を改めて見てみると、青色線の90dBの音の大きさの場合、『聞こえの閾値Vの記号が見える=音に対して脳が反応している=聞こえている』と判断できます。

同様に、ピンク色線の80dBの音の大きさの場合も、『Vあり=聞こえている』と判断できます。

しかし、黄色線70dBの音の大きさの場合、先ほどまでと違い波線に『Vが見えない=脳が反応していない=聞こえていない』と判断できます。

音の大きさの単位デシベル(dB)については、こちらの記事で実例を挙げて詳しく解説しています。

[jin_icon_arrowdouble]聴力の単位dB(デシベル)とは?数値の意味と聞こえの目安をわかりやすく解説

https://www.triceratops-family.com/what-is-db/559/トリケラ家の場合(長女とうこ)

とうこの場合は、ABR検査の前に睡眠薬のシロップを処方され、授乳室で授乳をしてから抱っこで寝かしつけをしました。

検査中は、ヘッドホンからかなり大きな音が流れます。

「こんなに大きな音で起きないのかな?」と思っていたら、とうこが途中で起きてしまい、再び寝かしつけをすることに。

焦りと不安で涙がこぼれながらも、何とか寝かせて、ベッドにおろしたらまた起きてしまうと判断し、ベッドに座り、抱っこしたままヘッドホンを着け、検査を再開しました。

とうこを抱っこしていて両手が使えないので、1時間近くの検査時間中ずっとモニターを見ていると、大きな音から少しずつ小さな音へ下げていくなかで、Ⅴ波が出たり消えたりするのが見え、「こうやって聞こえの境目を調べているんだ」と理解できた瞬間でした。

ASSR検査(聴性定常反応検査)

ASSR検査は、音の高さごとに聞こえ方を詳しく調べる検査です。

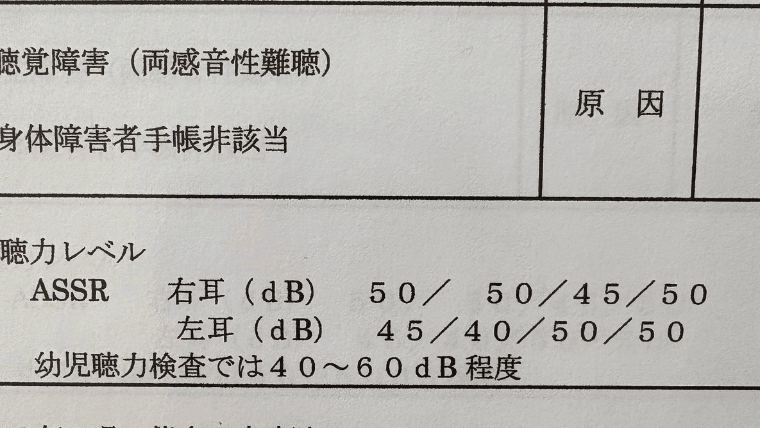

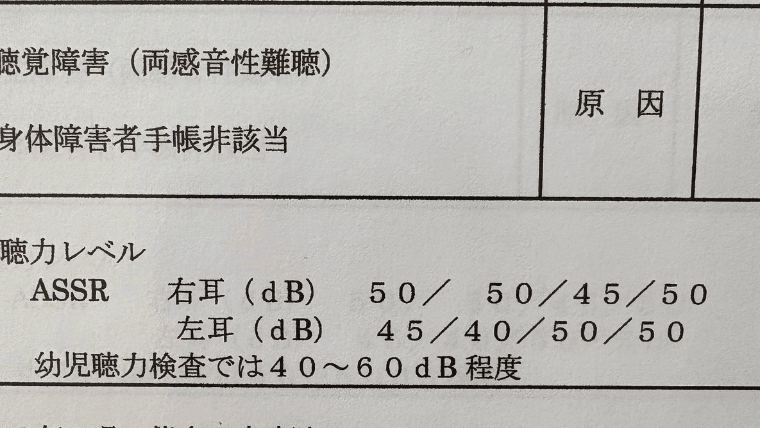

この画像は、次女そらのASSR検査の結果です。

4つの音域の聴力が「/」で区切って記載してあります。

ABRが「聞こえている/いない」を波形で判断するのに対し、ASSRではどの高さの音がどれくらいの大きさで聞こえるかを数値で示します。

複数の周波数(低音〜高音)を同時に流し、脳の反応を解析するため、高音だけ聞こえにくい・低音が弱いといった特徴も把握できます。

この結果は、補聴器の調整や支援方針を決めるうえで重要な資料になります。

検査時間はABRと同じく30分〜1時間ほど。

赤ちゃんが眠っている間に行われ、痛みはありません。

トリケラ家の場合(次女そら)

次女のそらは、新生児聴覚スクリーニングで「難聴の可能性が高い」と言われ、まずABR検査を受け、その後、福祉相談所でASSR検査を受けました。

このときも授乳で寝かしつけをしてから検査を行いましたが、途中でそらが目を覚ましてしまい、また寝かしつけに苦戦。

とうこのときと同じように、泣きそうになりながら抱っこを続けました。

先ほどのそらのASSR検査の結果ですが、左右どちらの耳も40〜50dBあたりで反応があり、おおよそ軽度〜中等度の範囲にあたる聞こえ方でした。

医師からは「この検査結果で分かった聞こえの程度をもとに、今後必要に応じて補聴器を検討していきましょう」と説明を受けました。

検査結果の形式は病院によって異なる

ABR検査もASSR検査も、病院や検査機器によって結果の形式が少しずつ異なります。

使用する機械のメーカーや解析ソフトによって、波形や数値、表記のスタイルが違うためです。

たとえば、ABRではⅤ波を波形で示す形式が一般的ですが、反応の有無を表で記録する病院もあります。

ASSRでは、

- 周波数と音の大きさを軸に○印で表すタイプ

- オージオグラムのように線でつなぐタイプ

- 「500Hz:60dBで反応あり」と表形式で示すタイプ などがあります。

見た目が違っても、共通して見るポイントは次の2つです。

- ABR:Ⅴ波の出方と閾値

- ASSR:音の高さごとの反応と閾値

結果の見方と「リファー」の意味

検査結果でよく見る「パス(Pass)」と「リファー(Refer)」。

「リファー」と書かれていても、それは“もう少し詳しく調べてみましょう”という意味です。

OAEでリファーだった場合でも、耳の中の状態や体調の影響で一時的に反応が弱く出ることもあります。

その後、ABR・ASSRで詳しく確認し、総合的に判断します。

「リファーだった=終わり」ではなく、「リファーだった=次のステップが始まる」——

そう思って、焦らずに一歩ずつ確認していきましょう。

まとめ

赤ちゃんの聴力検査には、OAE・ABR・ASSRなどいくつかの種類があります。

どの検査も、「聞こえにくさがあるか」「どのくらいの音まで聞こえているか」を知るための大切なステップです。

結果が「リファー」でも、それは“もう少し詳しく見てみましょう”というお知らせ。

焦らず、必要な検査を一つずつ受けていくことで、その子に合ったサポートを早く見つけることができます。

聴力検査の結果は、補聴器や療育の申請にも必要になる大切な資料です。

なくさずに保管しておくことで、次の手続きや支援がスムーズに進みます。

わたしもあの頃、不安でいっぱいでしたが、検査を通して「今の聞こえ」を知ることで、少しずつ前に進むことができました。

大切なのは、結果そのものよりも、気づけた今からどう支えていくか。

このページが、同じ気持ちのママやパパの背中を、そっと押せますように。

聴力検査の結果だけにとらわれないで!

多方面からその子の聞こえを総合的にみていこうね!